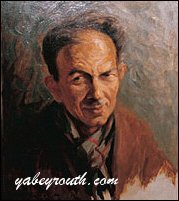

مصطفى فرّوخ

هو مصطفى بن محمد بن صالح بن عبد القادر بن محمد فرّوخ، أسرته أخذت اسمها من الفقيه المجتهد ربيعة بن فرّوخ التيمي بالولاء ويسود الاعتقاد بأن كلمة فرّوخ ليست عربيّة وإنما هي هنديّة ومعناها بالعربيّة (محمود) وقد شاعت كلمة فرّوخ في أسماء الهنود قديمًا وحديثاً على حدٍّ سواء.

كانت أُسرة مصطفى فرّوخ من العائلات البيروتيّة ذات المستوى الاجتماعي المحترم، ولكنها لم تكن تتمتع بالثراء المادي، محمد والد مصطفى كان أُميٍّا لا يقرأ ولا يكتب ولكنه كان، كما يقول الدكتور عمر فرّوخ، حافظاً للأخبار والأشعار والقصص والأمثال، حسن الحديث، حاضر النكته، يستعين على تغطية معيشته وعائلته بممارسة مهنة المُبَيِّض، وهي مهنة تقوم على معالجة الأواني النحاسيّة المنزليّة بطلاء القصدير، هذه المهنة غابت منذ أن تحوّل الناس إلى إستعمال الأواني المصنوعة من الألمنيوم والبلاستيك وأهملوا الأواني النحاسيّة القديمة.

والدة مصطفى اسمها أنيسة بنت حسن سميسمة من أهل بيروت وسكانها، هذه العائلة خف عدد أفرادها وكانت من قبل أكثر عدداً، والدة مصطفى فرّوخ كانت كأكثر نساء زمانها أُميّة لا تقرأ ولا تكتب لأن أهل ذلك الزمان كانوا يفضلون بقاء بناتهم ونسائهم داخل بيوتهم مكتفيات بخدمة أزواجهم والعناية بتربية أولادهن، ولم يكن تعليم المرأة أمراً مرغوباً آنذاك.

ولد مصطفى فرّوخ في محلة البسطة التحتا ببيروت، وقد اضطربت الأقوال في تحديد سنة ولادته لعدم توفر الإحصاءات الرسميّة في ذلك الحين، إلا أن الدكتور عمر فرّوخ، وهو قريب له رجّح بأن ولادته كانت سنة 1900م.

عندما بلغ مصطفى فرّوخ الخامسة من عمره أرسله والده إلى الكُتّاب الذي كان يديره الشيخ جمعة وذلك من أجل تعليمه وتحفيظه القرآن الكريم وتلقينه مبادئ اللغة العربيّة والحساب.

في سنة 1908م انتقل مصطفى فرّوخ إلى المدرسة الإبتدائيّة لصاحبها طاهر التنّير، إلا أن هذه المدرسة أغلقها صاحبها وأصدر مجلة باسم المصوّر وإذ وجد مصطفى فرّوخ موهبة فنيّة فإنه طلب منه البقاء معه لمعاونته في رسم بعض الصور اللازمة للمجلة.

بعد مدة توقفت مجلة المصوّر عن الصدور، فاستأنف مصطفى فرّوخ متابعة دروسه في مدرسة دار العلوم التي أسّسها في بيروت الشقيقان الهنديان عبد الجبّار خيري وعبد الستّار خيري اللذان أسّسا حركة الكشّاف المسلم سنة1911م وهذه الحركة ما تزال مزدهرة حتى اليوم وتؤدي رسالتها التربويّة الكشفيّة.

لم يبق مصطفى فرّوخ في مدرسة دار العلوم أكثر من ستة شهور من عام 1912م، انتقل بعدها إلى الكليّة العُثمانيّة لصاحبها الشيخ أحمد عبّاس الأزهري وبقي في هذه الكليّة إلى حين إغلاقها خلال سنوات الحرب العالميّة الأولى ونفي صاحبها الشيخ أحمد عبّاس إلى إسطمبول حيث وضع تحت المراقبة للاشتباه به من قبل السلطنة واتهامه بالتحريض على إثارةِ العواطف العربيّة القوميّة والتعاون مع أصحاب هذه الدعوة.

في عام 1919م، بعد أن وضعت الحرب أوزارها سنة 1918م دخل مصطفى فرّوخ المدرسة الإيطاليّة لأنه كان راغباً في تعلّم اللغة الإيطاليّة ليكون قادراً على متابعة دروسه في الرسم في إيطالي .

في سنة 1924م سافر مصطفى فرّوخ من بيروت إلى روما بالباخرة وقد وصف في مذكراته (طريقي إلى الفن) العقبات التي واجهها لحمله على العدول عن السفر فقال:

وقد دخلت يوماً البيت فوجدت بعض النسوة من الجيران، وأنا ما كان لي علاقة بإحداهن يوماً ، وقد جلسن إلى والدتي، ومنذ أن دخلت وسلمت بادرنني قائلات: شوف يا ابني أنتَ بعدك صغير ما بتعرف شو في بالدني، شو بدَّك بالسفر لبلاد ما بتعرفها، أمك مرا كبيرة، أحسن هالمُصريات ما تصرفهم بالسفر، ما إلو عازة، عمّر بيت فيهم أو شوف لك بنت حلال تزوجها ...، فأجبتهنّ بإيجاز: هذا شيء يخصني وحدي، وأنا ما كلّفت أحداً بالتدخل في شؤوني، لا سيما والمال مالي، فأنا حرّ في التصرف به، وأنا أعرف متى أتزوج ومتى أبني بيتاً ... .

ويُذكر مصطفى فرّوخ أن الذي شجّعه على السفر إلى إيطاليا حبيب سرور أُستاذ الرسم في المكتب السلطاني، وهو رسّام كبير توفي سنة 1938م ويقول مصطفى: إن حبيب سرور، الذي شجعني على السفر إلى إيطاليا لإكمال دروسي الفنيّة فيها.

وفي سنة 1917م غادر روما قاصداً باريس في طريق عودته إلى بيروت ولما إستقر به النوى في بلده أقام سنة 1928م معرضاً خاصًّا لرسومه في بيت الوجيه أحمد أيّاس الذي كان عند محطة غراهام قبيل الجامعة الأميركيّة، في ذلك الحين أقام أيضاً معرضاَ آخر لرسومه في الصالة الخضراء في منتدى وست هول بالجامعة المذكورة.

في سنة 1929م سافر مرة ثانية إلى باريس لينال مزيداً من تعلّم فن الرسم ولقاء كبار أهل هذا الفن من الفرنسيين، وقد توج إقامته في العاصمة الفرنسيّة عندما قبلت إحدى لوحاته في صالون باريس، وهو المعرض الدولي الخاص بالفن، ولا تقبل في هذا الصالون إلا الرسوم البارعة المبتكرة المعبرة عن اتجاه فنيّ، كما وفق سنة 1931م إلى عرض رسومه في معرض الفنانين الفرنسيين في باريس.

لم تطل إقامته مصطفى فرّوخ في باريس هذه المرة، فهو قد غادرها سنة 1931م عن طريق إسبانيا، وزيارة أسبانيا أو الأندلس كما نسميها نحن العرب كانت تداعب خياله وتشدّه بالشوق إلى التعرف على أجداده العرب من خلال تراثهم الفني وآثارهم المعماريّة التي تجذب بقايا ملايين السياح الذي يقصدون إسبانيا كل سنة بالرغم من أن هذه البقايا غدت أشبه ما تكون بالأنقاض الدارسة بعد الدمار الذي حلّ بها على أيدي ملوك هذه البلاد ورهبانها عندما أنشبوا بها أظفار تعصبهم الدينيّ في الحروب التي خاضوها ضد الذين شادوها وسكبوا فيها روحهم الحضاريّة وروائعهم الفنيّة .

وفي تشوق مصطفى فرّوخ إلى زيارة إسبانيا والأندلس يقول في كتابه (رحلة إلى بلاد المجد المفقود) :

كانت تمر الأيام وهيامي بالأندلس ينمو والرغبة تشتد لزيارتها والحجّ إليها، وكلما تراءت لي باحة الأسود وأعمدتها الرشيقة، وأروقة جامع قرطبة المهيبة، وزهراء إشبيليّة الرائعة، كانت تثور أشجان نفسي، وتزكو نار حبي لزيارة أرض المجد، ومهبط الفن، ووددت لو تنزل قوة من السماء تحملني إلى تلك الأرض التي طالما حنت إليها روحي واشتهت شذى تربتها الزكيّة نفسي!.

وجدير بالذكر أن زيارة مصطفى فرّوخ لإسبانيا استحقت من أن يسجّل أيامه فيها، وما وقعت عليه عيناه من آثارها العربيّة في قرطبة وإشبيليّة وغرناطة في كتاب لطيف، صغير الحجم قليل الصفحات عنوانه (رحلة إلى بلاد المجد المفقود) يمكن وصفه بأنه من أغزر ما كتب عن هذه البلاد بالنسبة للعاطفة العربيّة الإسلاميّة التي نضح بها قلم المؤلف وذلك بالنسبة لنفاذ بصيرته الفنيّة وهو يستعرض شوامخ المنشآت الدينيّة والقلاع الحربيّة والقصور الملكيّة التي ما زالت الأمة العربيّة ترثيها وتبكيها.

في عام 1935م اختار مصطفى فرّوخ المبادرة في تأسيس عائلة يركن إليها في حياته فتزوج السيّدة ثريا بنت أحمد بيهم، وفي سنة 1936م رزق الله مصطفى فرّوخ صبياً أطلق عليه اسم هاني، وذلك إعجاباً بهانئ بن مسعود الشيباني زعيم المعركة التي إنتصر فيها العرب على العجم يوم ذي قار، الذي قال فيه النبيّ محمد عليه الصلاة والسلام: هذا يوم إنتصف فيه العرب من العجم.

لم تخلُ حياة مصطفى فرّوخ من الهزات الصحيّة التي استطاع أن يتغلب عليها ويتجاوزها بعض الوقت، ولكن صراعه معها أنهكه أخيراً عندما داهمه داء سرطان الدم، ويبدو أن هذا الداء الخبيث قد تحكّم في جسمه منذ عام 1953م. وبالرغم من معالجة نفسه من مرضه طوال أربع سنين تقريباً فإن هذا المرض الوبيل تغلّب على معالجيه في مستشفى جمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة في بيروت، فأدركه رب المنون في المستشفى المذكور صباح يوم السبت في 16 شباط سنة 1957م، فبكاه أهل بيروت والعاملون في حقل الفكر والثقافة والفن الذين كانوا يرون فيه واحداً من أبرز أسياد الرسم اليدوي في العالم.